▲▼御幸橋(ごこばし)

| 彌勒寺の概要 |

|

通宝山彌勒寺は兵庫県飾磨郡夢前町寺にあり、 天台宗に属し書写山円教寺の奥の院と呼ばれ円教寺と密接な関係におかれている。 山号を通宝山(つうほうざん)と呼び書写山の北方四キロ余りにあたり、南、東、北の三方を書写、置塩両山系に囲まれた 谷間の盆地に寺地を占めている。 彌勒寺は西南に参道を開き、境内には山門、本堂、開山堂、鐘楼、庫裡、山王社が配置されている。 又、境内北すそには開山性空上人の供養塔と伝える鎌倉風の宝塔一基が安置されています。 山門前には花山法皇の勅願碑、性空上人開基碑などが立てられています。 彌勒寺本堂は、国指定の重要文化財、本堂内の彌勒仏及び両脇侍仏も国指定の重要文化財にそれぞれ指定されています。 除夜から正月三が日には、多くの方が初詣に訪れます。 |

| 創立及び治革 |

|

彌勒寺は寺伝によると、長保二年(1000年)書写山開基の性空上人が隠せいされ草庵を営まれたのが始まりと言われています。 又、当時の院、花山法皇が性空上人の徳をしたい長保四年(1002年)に彌勒寺に行幸され播磨国司、巨智宿弥延昌に命じて諸堂を建立させたのが彌勒寺の起源とされております。 |

| 花山法皇の臨幸 |

開山堂  護法堂(性空上人の守護した童子乙天&若天を祀る) |

|

花山(かざん)法皇の臨幸については彌勒寺縁起に次のようにかかれております。 性空上人の名は京都はもとより 全国各地に知れわたり、おしたいする人があとをたたず、長保四年、三月六日に花山法皇が自ら彌勒寺へ行幸されました。 その時の様子を、供のものは八十余人、その時の国司、郡司は飾磨港までお出むかえいたしましたが、こんな地(田舎)に法皇をおむかえするのは初めてのことで一同のあわてようはほかでもありませんでした。供のものは馬十頭をしたがえて彌勒寺へ向かわれましたが途中に大雨が降り法皇の一行は苦難の道中であったと縁起に記されております。 |

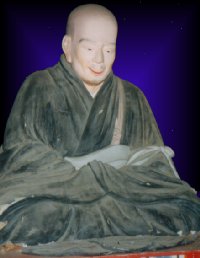

秘仏性空上人像 | 性空上人 |

|

彌勒寺開山堂には性空上人の尊像が安置されておいます。 性空上人は京都の人で橘善根(たちばなよしもと)の次男としてお生れになり、上人の母が上人出生のとき難産を案じ心配されましたがめでたく上人を出生されました。 性空上人は比叡山に登り元三(がんざん)大師(慈恵(じえ)大師良源)について得度授戒され、九州の脊振(せぶり)山で修行され、京都へおかえりになる途中、紫雲が、たなびくのをごらんになり、これが私の一生涯を通じて安住の地とするところだと草庵を営まれたのが書写山円教寺です。 長保二年に彌勒寺を開基されるまでの業績はまことに偉大なものがあります。常に六根浄(ろんこんじょう)を得られ法華経を六万偏転読されたと伝えられております。 上人は寛弘四年三月十三日未の刻八十歳(九十八歳)でおなくなりになりました。 |

彌勒寺本堂 |

| 彌勒寺本堂は、昭和二十五年に国の重要文化財に指定されました。本堂は天授六年(1380年)備前、美作、播磨の三カ国守護、赤松義則(よしのり)が建立しました。 赤松義則は三代将軍足利義満の信望があつく、当時の山名、一色、京極と並び称される四職の一人であったといわれ、赤松氏の巴絞と将軍家より賜わったという、二引紋が本堂建物のいたるところに使用されています。 特に本堂内陣天井は唐様模様で、重要文化財の建造物にふさわしく繊細華麗にして装飾の組方は立派で外に比べるものがないと推賞されています。天井の細部にわたる細工は貴重な資料として各界の権威者から注目されている所であります。 本堂は、大小種々の修理をうけたことが墨書名によって明らかにされ、天正年間には、天下人の豊臣秀吉、さらに江戸時代には、姫路藩主酒井氏によって修復されている。近くは昭和三十年に解体修理を行いました。 |

|

彌勒三尊

弥勒仏の高さは93.5センチの坐像で今日までは桧木の一木造で左手に宝塔をのせ、結跏趺坐(けっかふざ)し、背ぐりをほどこした内部に塁書名がありそれによりますと、長保元年の造立と記されておりますが、平成の大修復で、材質は三尊とも榧の一木造で左手を膝前に伏せた触地(そくち)印あるいは降魔(ごうま)印であることが判明致しました。この彌勒仏は性空上人が仏師、安鎮に命じて刻ませたということです。 弥勒三尊はあまり例がなく左脇侍は、大妙相菩薩で像の高さ114センチで榧の一木造で右足に重心をかけて立っておられます。右脇侍は法苑林菩薩で高さ112センチ左脇持よりもわずかに低く左足に重心をかけて立っておられますが、寺伝によると日光、月光とされ、尊名は定かではありません。 いずれの尊像も多少の補修がみられますが製作期の明らかな藤原前期の彫刻として学術的価値の高い尊像とされております |

|

。 |

|

| 子安地蔵 | |

|

彌勒寺本堂内左側には子安(こやす)地蔵が安置されております。この子安地蔵は、性空上人出生の際、性空上人の母が難産を案じ堕胎されようとしましたが、神仏の加護で、めでたく上人を出生されました。 後にこのことを聴かれた上人が自らこの子安地蔵を刻んで安置されたと言われております。 今日もなお女性の信仰をあつめております。 |

百観音 |

|

| 彌勒寺本堂の左側には百体の観音さまの石像があります。「百観音」とは、西国三十三観音と、坂東三十三観音、それに秩父三十四観音の札所を総称したものです。 |